研究背景

磁場閉じ込め方式の核融合炉では、超伝導マグネットが作る強力な磁場によって1億度以上の超高温プラズマを閉じ込め、核融合反応を起こします。現在の実験装置に使われている超伝導マグネットは、液体ヘリウムを用いてマイナス269度まで冷やします。将来の商業核融合炉を展開していくには、より高い温度で運転できる高温超伝導マグネットの実現が期待されています。また、これまでより強い磁場を発生できることで、核融合炉の全体サイズを小さくできることもあり、これは核融合炉の実現を早めることにつながると期待されます。核融合科学研究所(NIFS)の超伝導・低温工学ユニットでは、核融合炉のマグネットに適用できる高温超伝導大電流導体の研究開発を行ってきています。

超伝導マグネットは病院で画像診断を行うMRI装置などにも用いられており、一般には細くて丸い「低温超伝導線材」がぐるぐるとコイル形状に巻かれています。核融合研究では、NIFSの大型ヘリカル装置(LHD)や、フランスで建設中の国際核融合実験炉イーター(ITER)などに用いられており、液体ヘリウムで冷却され、マイナス269度の極低温に保たれます。低温超伝導線材は1960年代から本格的に開発され、現在は技術的に完成の域に達しています。一方、高温超伝導材料は1986年に発見され、以来30年以上に及ぶ研究開発によって長尺線材が商業的に製造されるに至りました。低温超伝導線材と比べて「高温」のマイナス253度付近でもマグネットに用いることができ、液体ヘリウムを使う必要がありません。現在、ヘリウムは供給不足が続き、将来も安定した供給が難しいと予想されるため、消費量を少なくできるヘリウムガスによる冷却や液体水素で冷却できる高温超伝導マグネットの採用に期待がかかります。

NIFSでは世界に先駆けて2005年から核融合炉の大型マグネットに適用できる高温超伝導大電流導体の開発に着手しました。これには日本を中心に開発された高温超伝導線材であるREBCO(レブコ)系線材を用いています。REBCO系線材はテープ形状をしており、幅4mm~12 mm、厚さ0.1 mmというものです。核融合炉のマグネットに使うためにはこうした「線材」を数十枚束ねて「導体」を構成する必要があります。LHDやITERなどに使用されている従来の低温超伝導導体では細くて丸い線材を多数本(十数本~千数百本)用い、これらをより合わせて用いるのが鉄則でした。より合わせないと特に電流を早く変化させた場合に線材ごとに担う電流の大きさに違い(偏流)が生じ、大きな電流を担った線材が「臨界」に達して発熱し、それが広がって導体全体で温度上昇する現象が生じる(これをクエンチと言います)危険性があるためです。現在、高温超伝導大電流導体の開発は世界で行われていますが、通常この鉄則が守られ、ほとんどの導体で線材の複雑なより合わせ方が提案されています。しかし、REBCO系線材はテープ形状であるためにより合わせるのが難しく、変形が生じたり機械的に弱い部分が生じたりする懸念があります。これに対してNIFSで開発を進めてきたSTARS導体では、この鉄則を破るという逆転の発想でテープ線材を単純に積層するだけとしており、これにより機械的に強い構造となっています。これは、低温超伝導導体と同様に偏流が生じて大きな電流を担った線材が臨界を超えても、過剰な電流を他の線材に受け渡すのに余裕があり、結果として導体全体の温度を上げないよう保つことができるからです。実際に導体を試作したところ、2014年に10万アンペア(現在でも高温超伝導導体の電流世界記録)を達成し原理検証ができましたが、実用化できる本格導体として仕上げるのに更に8年を要しました。核融合炉に適用できる高温超伝導大電流導体については世界でも開発が行われています。多くの研究機関や民間スタートアップ企業でいろいろな種類の導体とコイルが開発されていますが、いずれも完全な完成には至っておらず、世界における競争は激しさを増しています。

研究成果

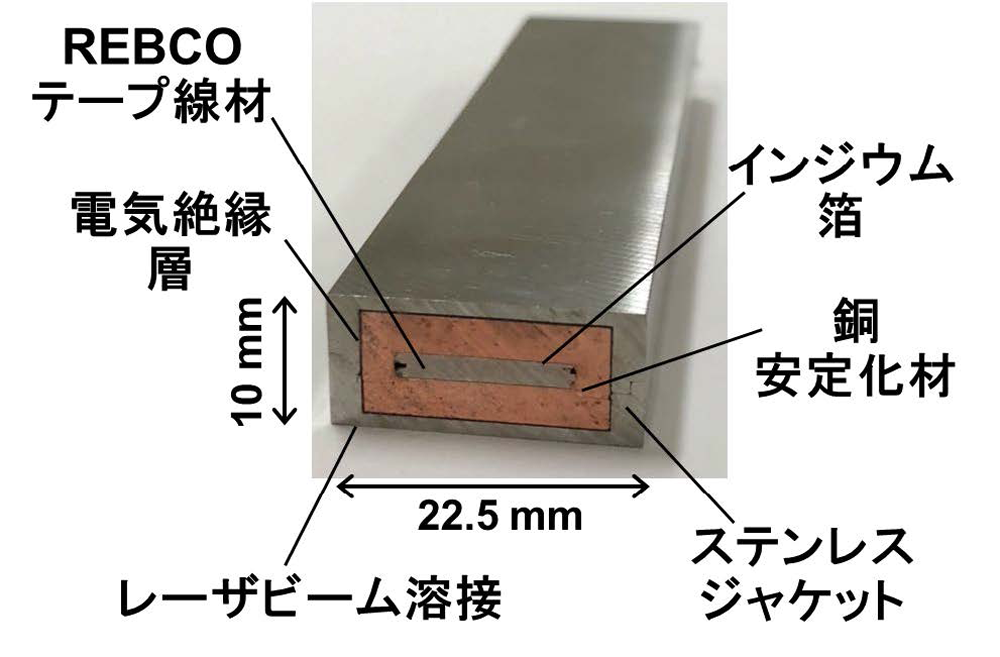

今回、NIFSでは次世代の核融合実験装置に適用できる2万アンペア級の高温超伝導STARS導体を開発しました。特に電流密度(電流値を導体の断面積で割った値)が高いことが特徴で、1平方mmあたり80アンペアを流すことを目標としており、同規模の低温超伝導導体に対して約2倍となります。電流密度を高くできると核融合炉のマグネットを細くでき、プラズマの周りを取り囲む機器の設置に余裕ができます。STARS導体ではREBCO系線材を15枚積層し、安定化銅ジャケットに収め、外側のステンレスジャケットで強度を確保しました(図1)。

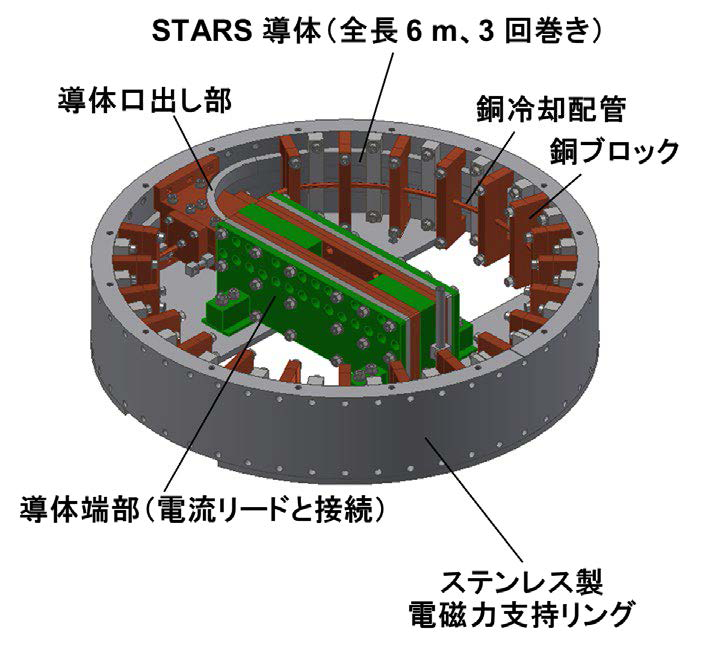

全長6メートルの導体を構成し、直径60 cmで3回ほど巻いたコイル形状試験体(図2)を製作、NIFSの大口径高磁場導体試験装置で試験をしたところ、温度マイナス253度、磁場強度8テスラにおいて1万8千アンペアの定格電流まで安定に通電できることを確認しました。これは、目標とした1平方mmあたり80アンペアの電流密度を達成したことになります。また、電流の上げ下げで毎秒1千アンペアという高速通電を行い、これを合計で2百回以上繰り返しても安定に通電されていることが確かめられました。

一方、大型コイルを巻くためには複数の導体(1本の長さは十m~数百m)を接続することによって延ばしていく必要があります。STARS導体では東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻の伊藤悟准教授らが開発してきた「機械的ラップ接合法」を採用しており、導体内部の高温超伝導テープ線材同士を低抵抗で接続することが可能です。今回の導体試験でも、この接続方法を応用した電流導入部を製作したことが良好な結果を得ることに役立ちました。

研究成果の意義と今後の展開

今回の導体試験結果から、2万アンペア級高温超伝導STARS導体が次世代の核融合実験装置のマグネットに適用可能であると判断できました。この導体をさらに大型化し、電流として4万アンペア以上とすれば、将来の核融合炉用大型マグネットにも用いることができると判断されます。今後、STARS導体を用いて大型のテストコイルを製作し、更なる実証を行う計画です。

(超伝導・低温工学ユニット 教授)