令和5年10月28日(土)に、毎年恒例の秋のイベント、オープンキャンパス(一般公開)を開催しました。昨年度までの3年間は新型コロナの影響でオンラインでの開催を余儀なくされましたが、今年度は4年ぶりに現地での対面形式で開催することができました。26回目を迎えた今回は、「体感!体験!プラズマエネルギー」をメインテーマに掲げ、プラズマや核融合エネルギーについて体験・体感しながら楽しく知ることができるイベントを企画し、皆様をお迎えしました。当日は晴天に恵まれ、土曜日の開催にもかかわらず、約500名の方々にご来場いただきました。心よりお礼申し上げます。

久々の現地開催となった今回は、まず開催方針の見直しを行いました。大型ヘリカル実験装置(LHD)やスーパーコンピューターをはじめとした、他の大学・研究所には無い独自施設や世界最先端の大型装置を持つことが、核融合研の最大の強みといえます。そのため、今回のオープンキャンパスでは、これらの設備をより多くの皆様に見て、知っていただくことに重点を置き、企画の選別とブラッシュアップを行いました。近隣住民の皆様、全国の科学好きの皆様、お子様から大人まで楽しく学んでいただけたことと思います。また、核融合研が持つもう一つの顔である教育機関としての活動をアピールするため、大学院生の勧誘イベントを大々的に開催しました。さらに、研究所が近年力を入れている産学官連携活動を促進するため、自由参加型の産学連携セミナーを初めて開催しました。以下のイラストにイベント一覧をまとめました。

研究所の設備を紹介する企画としては、大型ヘリカル実験装置に関連した「LHD見学ツアー」「LHD制御室ツアー」のほか、液化機室での展示企画「ヘリオトロン装置とLHD真空容器実物大模型の展示」、さらに「プラズマシミュレーター雷神」「バーチャルリアリティーLHD」を開催しました。

LHD見学ツアー

LHD見学ツアーでは、事前にお申込みいただいた約400名の中から抽選で80名様をお招きし、世界最大級のプラズマ閉じ込め装置LHDの実物を研究者による解説を交えてご覧いただきました。見学者からは、「これだけ大きな装置をどのようにして建設したのか」という質問や「LHDのような最先端の設備が岐阜県にあるとは知らなかった」などの感想をいただきました。

一方で、抽選漏れした来場者様からの「見たかった」という声もたくさんいただいており、皆様のLHDに対する関心の高さを目の当たりにし、より多くの方に見学いただける方法を検討する必要性を痛感しました。

LHD制御室ツアー

制御室ツアーのコーナーでは、映画やドラマのロケ地としても使われたことのある制御室を開放し、室内を自由に散策していただきながら、どのようにLHD装置を遠隔でコントロールするのか?などのご来場者からの質問に研究者がお答えしました。LHDを冷却するための液化機室では、これまでのヘリカル型プラズマ装置の変遷とその最終形態であるLHDの実寸大模型を展示し、装置の大きさに対してたくさんの驚きの声をいただきました。

体験コーナー

LHDでのプラズマの動きを計算するためのプラズマシミュレーター雷神(スーパーコンピューター)やプラズマの世界の探索を360°視点で楽しんでいただけるバーチャルリアリティーLHDのコーナーでは、廊下まで行列ができるほどの大盛況となりました。同じく体験型の企画として、真空実験や超伝導列車などのデモンストレーションも行い、特にお子様たちの人気を博していました。

市民学術講演会「プラズマと光の科学」

毎年恒例となっている市民学術講演会では、後藤基志准教授が「プラズマと光の科学」という題目で登壇し、プラズマや核融合反応についての基礎的な解説や、核融合研の研究活動について紹介するとともに、後藤准教授が行っている光をプローブとしたプラズマ計測についての説明がありました。約80名の皆様にご聴講いただき、「核融合で二種類のガスを混合するのはなぜか?」「周辺部だけが明るく見えるプラズマは中心部では光らないのか?」などのご質問に後藤准教授が実例を挙げながら丁寧に回答していました。

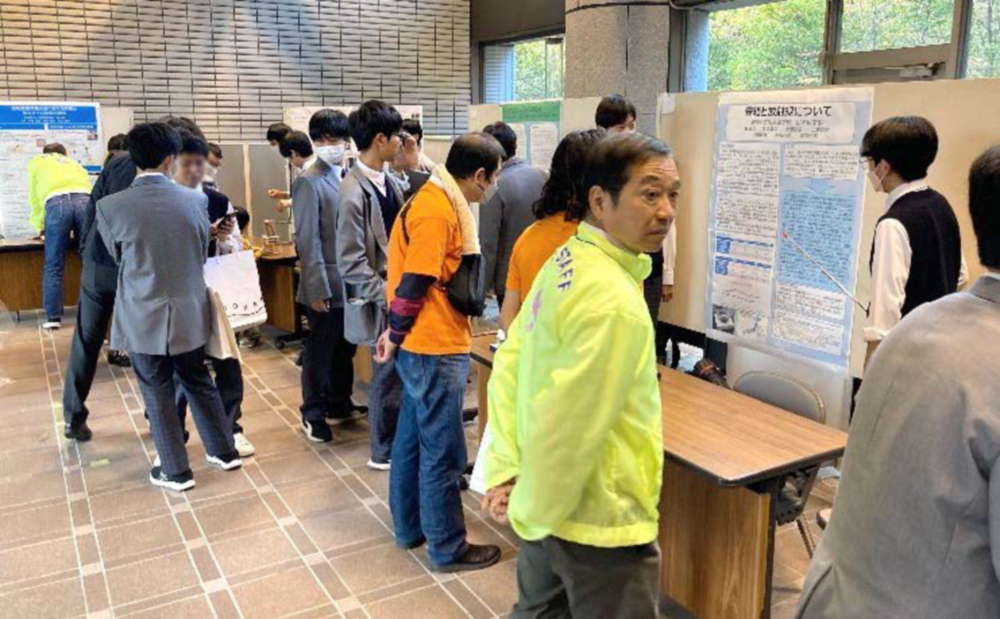

高校生科学研究室

「高校生科学研究室」では、東海地方を中心とした全国から4校27名の高校生が集結し、自身の科学研究の成果を来場者の前で発表して、活発な議論が交わされました。口頭発表とポスター発表の二部構成で行われ、いずれも素晴らしい発表でしたが、特に評価の高かった岐阜県立関高等学校と愛知県立一宮高等学校に優秀発表賞が授与されました。おめでとうございます。午前中の口頭発表の部では、約90人収容の会議室が満員になるほどの盛況となり、高校生にとっても良い経験の場になったかと思います。

産学官連携企画「来たるべき水素社会とNIFSの技術研究開発」

産学連携企画では、「来たるべき水素社会とNIFSの技術研究開発」というテーマで、ワークショップ形式のセミナーが開催されました。液体水素の冷熱を用いた超伝導応用や水素エネルギー開発などに関する5件の講演があり、民間企業や大学、官公庁から計62人の参加者が集まりました。オープンキャンパスに来場された一般の方の飛び入り参加も見受けられました。質疑応答では、「水素は液体で取り扱うことが経済的と言えるのか?」「液体水素をタンカーで輸送中に発生する水素ガスを燃料として利用できないか?」などの議論が交わされ、産学官連携推進の重要性を再認識するよい機会となりました。

総研大・核融合科学コース入試説明会「核融合研で博士をとろう」

「核融合研で博士をとろう」と銘打って開催された大学院の企画では、総合研究大学院大学・核融合科学コースの入学希望者を対象とした入試説明会が行われたほか、実際に同コースや連携大学院に通う学生から研究紹介のポスター発表がありました。核融合研では、今後も多くの大学院生の入学を歓迎するとともに、プラズマ・核融合分野の未来を担う若手人材の育成により一層力を入れてまいります。

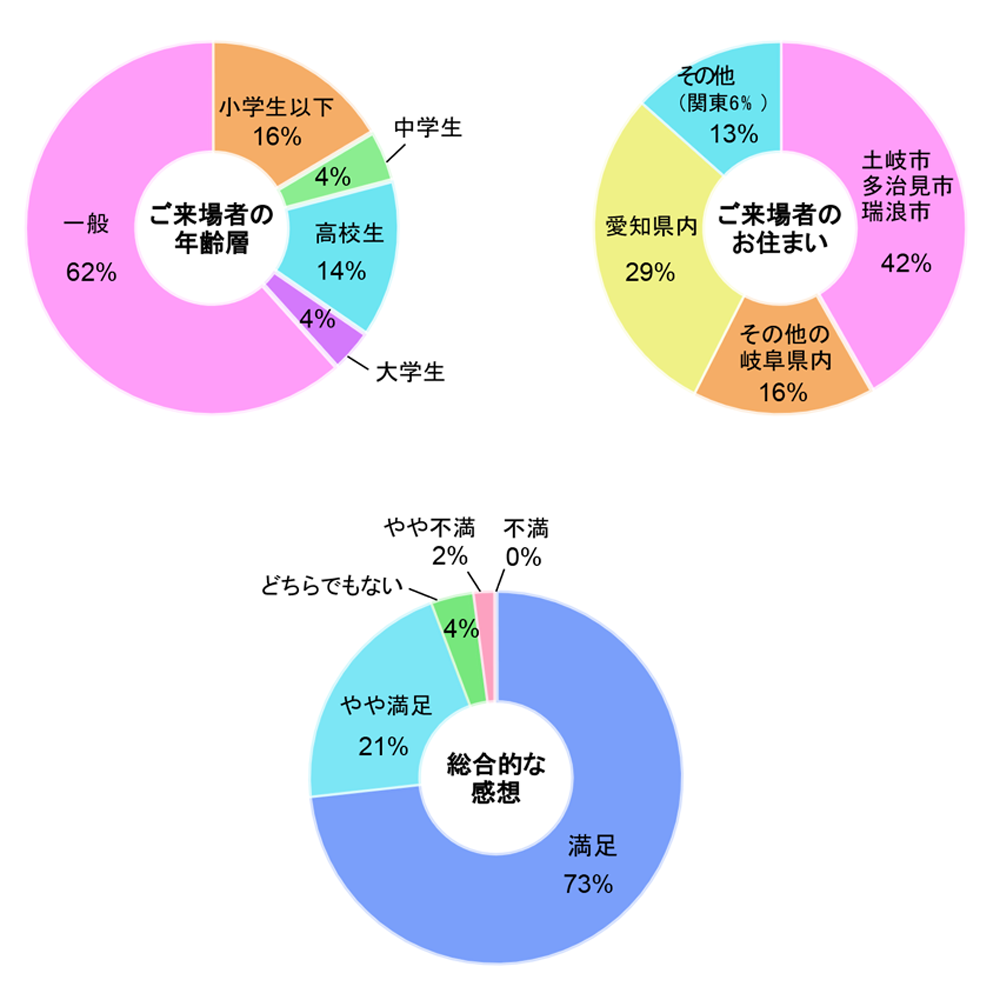

最後に、約500名の来場者のうち、半数を超える263名の方々にアンケートにご協力いただきましたので、ここでアンケート結果の一部を公開します。

満足度アンケートでは、実に94%もの方が満足・やや満足と回答されました。これは、昨年までのアンケート結果と比較してもとりわけ高い満足度となっています。メインコンテンツを研究所施設の見学に絞って各企画内容をより充実(分散型から集中型へのシフト)させたこと、各企画の担当者が丁寧な対応・回答を心掛けたことなどが反映された結果と考えています。面白かったイベント投票では、上位から、超伝導磁気浮上列車(124票)、スタンプラリー(101票)、空気のない世界のふしぎを体験しよう!(100票)、バーチャルリアリティLHD(87票)と体験型イベントが根強い人気でした。自由記述欄では、「普段の生活とはかけ離れた設備ばかりで驚きの連続だった」「スタッフが親切に説明してくれて、プラズマや核融合について理解が深まった」などの嬉しい感想をいただいています。その一方で、「2019年以前にやっていた、ペットボトルロケットやコイル実験などの参加型実験が無くなっていて残念だった」「子供向けの企画をもっと増やしてほしい」「他の大学や研究所のオープンキャンパスと日程が重なっていて困る」などのご意見もありました。皆様からいただいたご感想やご意見はすべて拝見し、来年以降は更に充実した内容の濃い、分かりやすい展示、公開を企画いたします。

また、核融合研では、日頃より一般の方々の施設見学を受け付けております。皆様のお越しを心よりお待ちしています。今後も、核融合研の研究活動へのご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(研究部・可知化センシングユニット 准教授/オープンキャンパス2023実行委員長)