|

|

|

「これは、手がかかりそうだな」。それが、NBIテストスタンド(NBTS)を初めて見た時の感想でした。それまでシリコン表面における重水素負イオン生成についての基礎研究を行っていたので、実験手法の違いにしばらく戸惑っていました。当時、NBI用負イオン源は開発段階にあり、明確な開発のガイドラインを探すために、竹入康彦先生、安藤晃先生と私の3人で実験室で昼夜実験をしていました。そのような状況で、1994年にオランダFOM AMOLFでの長期滞在期間に、イオンと表面の相互作用の実験研究をさせて頂きました。帰国したら表面物理の知見を負イオン源に導入しようと意気込んでいたのですが、安藤先生が東北大学に異動され、NBI開発の渦中に突入しました。初めは年甲斐もなく駄々をこねていたのですが、そのようなわがままが通る訳もなく、最後は『じっくりと対峙するか』と覚悟を決めました。その時期は、NBI用負イオン源開発で先行していた那珂研究所の方々と、学会や研究会で貴重な議論をさせて頂き、開発の参考にさせて頂きました。

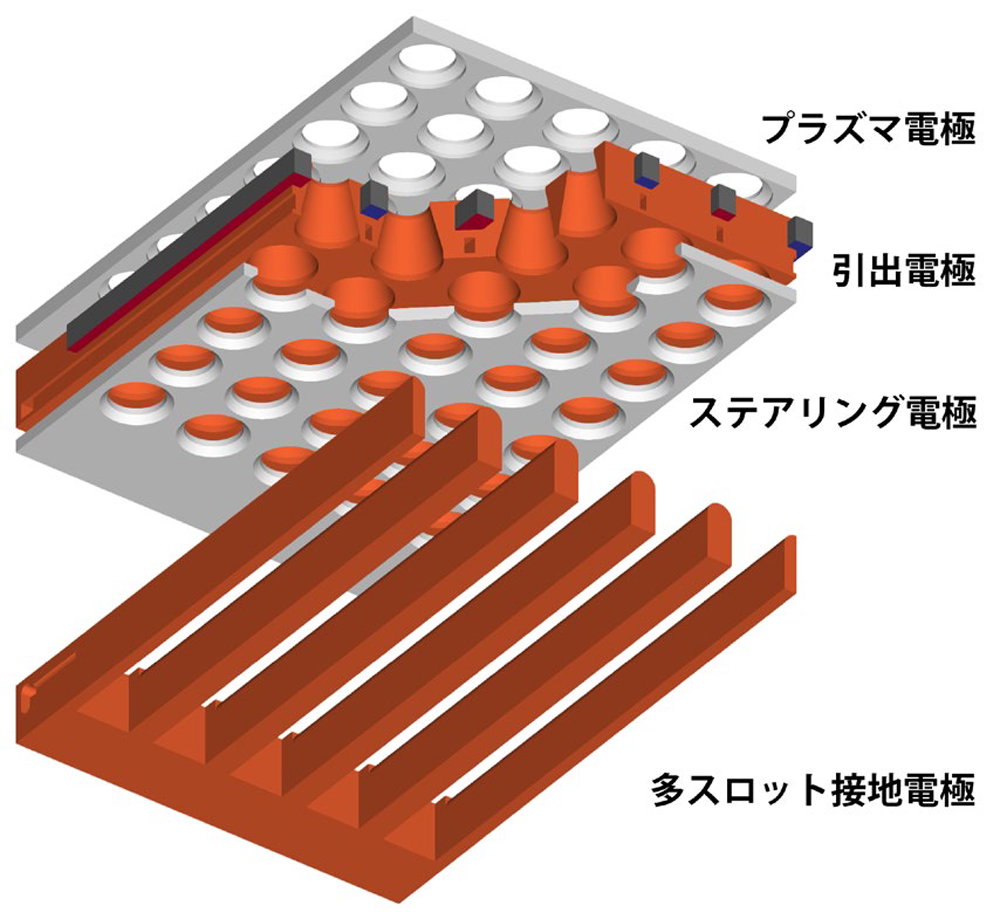

さて、1998年には大型ヘリカル装置(LHD)への負イオン型NBIによるビーム入射が始まりましたが、担当していた負イオン源が不安定だと分かりました。そこで、徹底的な負イオン源構造の見直しを行いました。特に、以前のビーム加速系はビーム加速時の電極間絶縁耐力が低かったので、独自設計のビーム透過率が高い多スロット接地電極を導入した加速系に入れ替えました。予備実験の後、2001年に新型負イオン源をLHD用NBIに導入し、ビームエネルギー、ビーム電流共に驚くほどスムーズに上昇して、担当の技官さんと運転員さんが笑顔で運転されていました。新型負イオン源では、入射エネルギー180 keVで最大入射電力6.9 MWに達し、胸を撫で下ろしました。これは、開発期から様々な無理難題を受け入れて下さった東芝の方々のおかげです。

NBIの工学的性能が上がってきた時点で、それまで置き去りにしてきた負イオン源の物理に目を向けました。負イオン源内プラズマの計測については、エコールポリテクニークの故M. Bacal教授と、当時大型負イオン源の計測に力を入れていたマックスプランク プラズマ物理研究所(IPPガルヒンク)のU. Fantz教授と共同研究を行い、NIFSのNBTSに多角的負イオン源プラズマ•ビーム計測システムを構築しました。そのシステムは、負イオン源ビーム引出領域を計測するものですが、イオン源にセシウムを添加した場合、同領域には電子密度が極めて低い、正イオンと負イオンのみのプラズマが形成されることが分かりました。

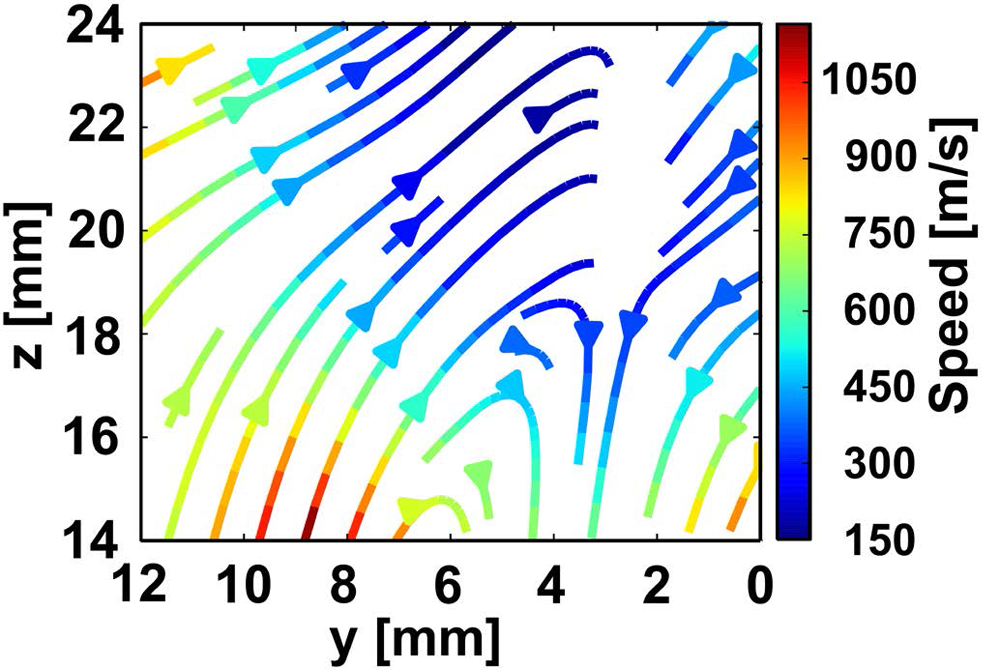

また、計測対象に応じて、新たな計測手法もいくつか開発され、その結果としてNIFSのNBIグループは、2016年に、5th International Symposium on Negative Ions, Beams and Sourcesで、The Negative Ion Source Prizeを受賞しました。図2は、NIFS NBIグループに所属し、現在SWIP NBIグループ所属のS. Geng博士が、方向性光脱離ラングミュアプローブを用いて計測した、ビーム引出領域の負イオンの流れのマップです。

NIFSが大学共同利用機関ということもあり、国内外の数多くの共同研究を実施してきました。特に、海外研究者との共同研究では、装置の準備、途中からの改造、実験データ収集等の仕事で過負荷になることも多くありましたが、その中で、取得した実験データの解釈、新たなアイデア、次の実験の構想を議論するのは心躍りました。学会、共同研究を通して、国内外に核融合だけでなく、加速器、原子分子物理、表面物理の分野に多くの友人と交流できたこともありがたかったです。

最後になりましたが、研究生活を前向きに過ごさせて頂けたのは、諸先輩、同僚、企業、国内外の共同研究者、技術部、運転員、事務の方々のおかげです。この場をお借りして、皆様が私のわがままに我慢し、絶えず支えて頂いたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。

(プラズマ装置学ユニット 教授)