フュージョンエネルギーは安全で、資源が事実上無限かつクリーンであるため、その実現に向けて国際協力が精力的に進められています。2007年にITER(イーター)国際核融合エネルギー機構(ITER機構)が日本を含む参加7極(日・欧・米・露・中・韓・印)によって設立され、フランスで国際熱核融合実験炉ITERの建設が進められています。このたび、核融合科学研究所(NIFS)を開催国機関として、ITER機構及びエクス・マルセイユ大学(フランス)が主催する第13回ITER国際スクール(IIS2024)を、2024年12月9日(月)―12月13日(金)の日程で、プライムセントラルタワー名古屋駅前(名古屋市)において開催しました。ITER国際スクールは、核融合分野での最大規模の国際スクールで、対面の合宿形式で行われます。世界各国から大学院生、若手の研究者・企業従事者が一堂に会して最新の研究開発や学術動向について学び、お互いの交流を深める場となっています。日本での開催は、2008年の福岡での第2回に続き2回目で、今回、21か国から199人が参加しました。日本での開催ということもあり、欧米からだけでなく、アジア圏からも多数の参加がありました。なお、今回のIIS2024は、文部科学省原型炉実現に向けた基盤整備事業の人材育成の一環として開催されました。

記者会見とオープニングセッション

今回のスクール開催を広く紹介するために、初日の開催直前に報道関係者に対して記者会見を行いました。出席者は、サドルディン・ベンカダ ITER国際スクール校長、鎌田裕ITER機構副機構長、吉田善章NIFS所長、馬場大輔文部科学省研究開発戦略官(核融合・原子力国際協力担当)兼内閣府参事官、市口勝治IIS2024開催国委員会(HCC)委員長です。司会は永岡賢一IIS2024 HCC副委員長が務めました。

その後、オープニングセッションでは、来賓及びオーバービュー講義担当講師の方々から、6件のスピーチをいただきました。その中の一つとして、文部科学省のご尽力により、あべ俊子文部科学大臣のご祝辞をビデオメッセージとしていただきました。

講義とポスターセッション

ITER国際スクールでは毎回一つのテーマを設定し、それに基づいてフュージョンエネルギー開発に関連する学際的スキルと知見を幅広く習得するためのプログラムが組まれます。今回は、「磁場核融合の計測とデータサイエンス」をテーマとして取り上げました。19件の講義が行われ、このうち3件はオーバービュー講義で、鎌田ITER副機構長からITERに関する現況について、吉田NIFS所長から核融合研究における学際化について、井手俊介量子科学技術研究開発機構(QST)・那珂フュージョン科学技術研究所・副所長からJT-60SAをはじめとするQSTでの取組について、それぞれ講義がありました。引き続いて、計測技術やデータ科学に関連した世界各国の第一線級の講師による16件の講義が行われました。どの講義においても十分な質疑の時間が設けられ、それぞれの講師との活発な質問や議論がなされていました。さらに、講義中にデータ科学に関する問題を出題し会期中に解答を求めるData Science Challengeというイベントも行いました。優秀な解答に対しては、最終日に表彰が行われました。

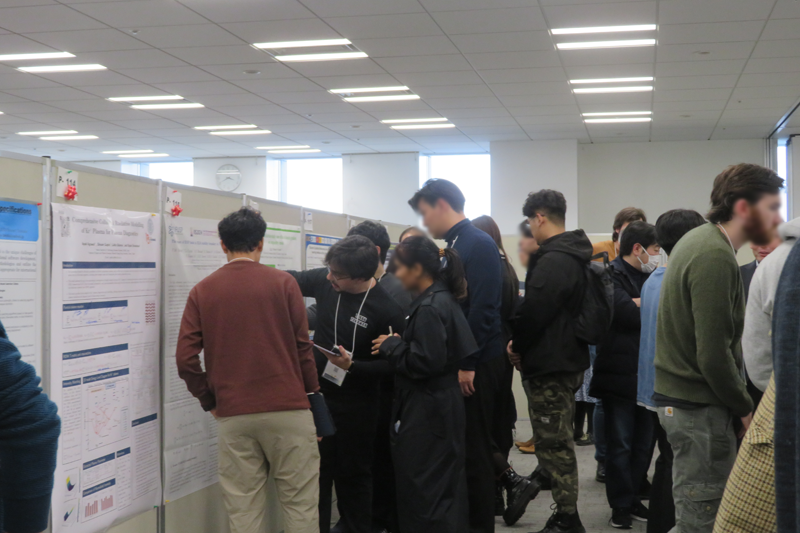

さらに、ポスターセッションを2日間に分けて行い、約4分の3の参加者が研究内容の発表を行いました。発表内容としてスクールのテーマに限定せず、それぞれの参加者の日頃の研究成果を発表してもらった結果、多岐にわたる発表がなされました。それぞれのポスターで非常に活発な議論が行われました。優秀な学生のポスター発表を表彰することにしていましたが、その発表者を参加者全員の投票で決定しました。

ネットワーキングとNIFSツアー

今回のITER国際スクールの一つの目玉として、プログラム中にネットワーキングの時間を設定しました。合宿形式の対面のスクールとしてのメリットを生かし、新たな国際的人的交流を深めることを目的としました。ここでは、全参加者にランダムに10人ずつのグループに分かれてもらい、それぞれ割り当てられたテーブルで初対面の人たちと、自由に歓談を楽しんでもらいました。初日と最終日に各30分で行いましたが、それぞれ、講師や来賓の方々も巻き込んで大変盛り上がり、次のプログラムへの移行が難しいほどでした。

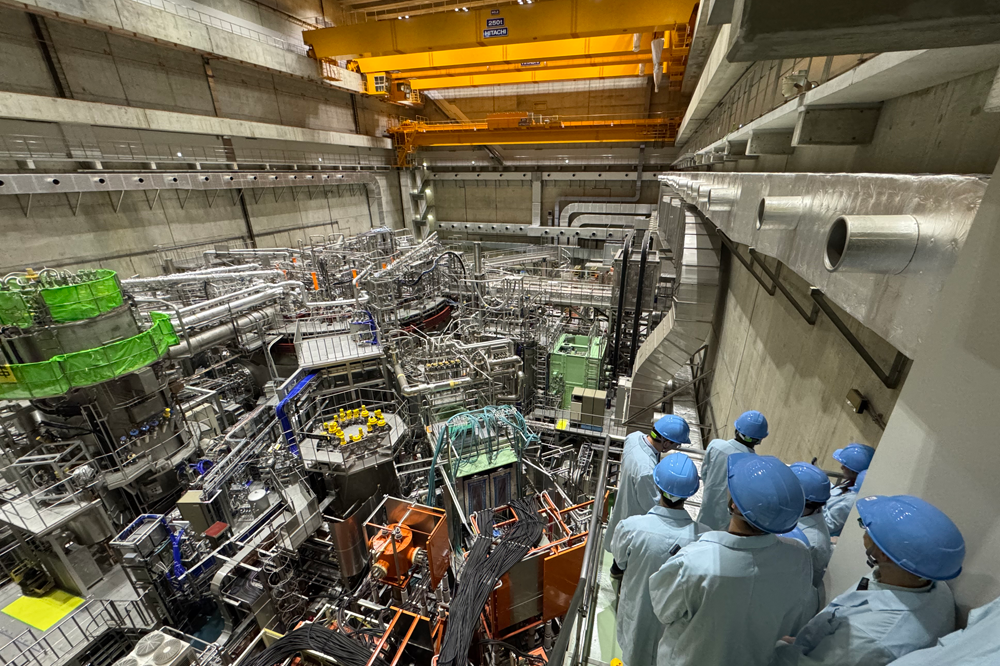

4日目の午後に、NIFSツアーを行いました。参加者は、大型ヘリカル装置や制御室を中心とするコース、バーチャルリアリティー装置やスーパーコンピュータを中心とするコース、プラズマ加熱用ビーム開発設備や核融合炉工学関連施設を中心とするコースの3つのコースのいずれかのコースを選択してツアーに参加しました。ツアーに参加したスクール参加者たちは、NIFSでの最先端技術を見学して大きなインパクトを受けていたようでした。また、ツアーの待機場所である大会議室で、NIFSのスタッフや学生たちが、自分たちの研究内容を紹介するポスターを掲示して、スクール参加者たちとの交流を深める企画も行いました。

バンケット

オープニングセッションにお越しいただいた来賓の方々にも参加していただけるように、スクール初日の夕刻に、ラソールガーデン名古屋にてバンケットを行いました。 最初に、馬場文部科学省研究開発戦略官兼内閣府参事官に開会のスピーチをしていただき、その後、鎌田ITER副機構長の乾杯のご発声によって、立食パーティーを開始しました。途中、本島修元ITER機構長のスピーチも行っていただきました。事前にネットワーキングを行ったおかげか、参加者の皆さん、こちらも非常に盛り上がっていました。

表彰式及びクロージング

クロージングの前に表彰式を行い、優秀な学生のポスター発表に対して、優秀学生ポスター賞が6件授与されました。賞状とともにITERの写真集が賞品として贈呈されました。また、Data Science Challengeにおいても、3名の優秀な解答者に対して賞状とともにITERの超電導線材のサンプルが賞品として贈られました。

引き続いて、クロージングが行われました。ベンカダ校長から総評があり、人材育成におけるITER国際スクールの重要性が述べられていました。また、次回のITER国際スクールが、2025年6月に、エクス・マルセイユ大学において開催されるとのアナウンスがありました。

最後に

IIS2024の開催にあたりまして、文部科学省、ITER機構、大学、研究機関、核融合科学研究所、産業界、未来エネルギー研究協会、核融合科学研究会、プラズマ・核融合学会等の多くの方々からご支援、ご協力を賜りました。皆様には、この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。

(第13回 ITER国際スクール Host Country Committee 委員長/構造形成・持続性ユニット 教授)