|

|

研究背景

核融合発電の実現を目指し、磁場で高温のプラズマを閉じ込める実験が世界中で行われています。それらの実験装置では、軽水素ガスで生成したプラズマよりも、質量の大きい重水素※ガスで生成したプラズマの方が、温度が上がりやすいことが観測されています。これは、重水素と質量のより大きい三重水素を用いる将来の核融合発電では、より高温のプラズマを生成できることを示唆しています。ところが、なぜこのようなプラズマ質量の違いによる影響が現れるのか、その理由は未だ分かっていません。

核融合発電は、プラズマの中心部を1億度以上の高温にする必要があります。世界各国の実験装置では、プラズマの中心部を取り囲むような「断熱層」がプラズマ中に自発的に形成されることが、しばしば観測されています。断熱層ができるとプラズマの中心部から外へと伝わる熱が少なくなるため、中心部の温度が上昇します。これは核融合発電にとって非常に好ましい状態です。これまでの研究によって、断熱層は、プラズマ中の強い流れによって形成されることが知られていましたが、プラズマ質量の違いが断熱層の形成や性能に、どのような影響を及ぼすのかは明らかにされていませんでした。

研究成果

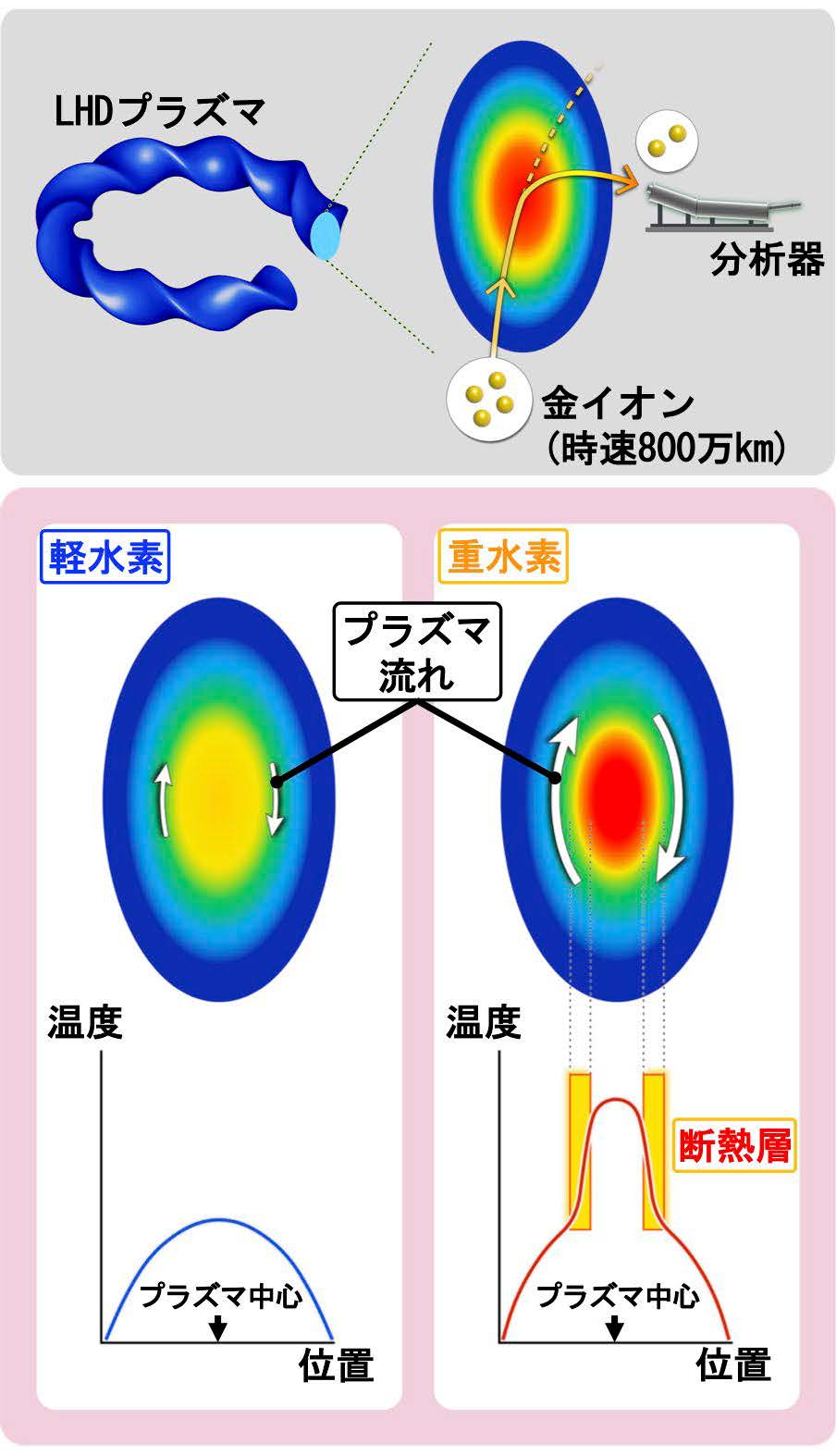

私たちの研究グループは、研究所の大型ヘリカル装置(LHD)の重水素プラズマと軽水素プラズマの比較実験において、重水素プラズマの方がより高性能な断熱層ができることを発見しました。そして、金イオンの高速ビームを用いてプラズマ内部を計測した結果、重水素プラズマの方がより強いプラズマの流れが生じていることが、断熱層の高性能化の原因であることを明らかにしました(図1)。

私たちは、加熱パワーが共通という条件で、プラズマ密度を様々に変えて実験を行いました。プラズマ密度が高くなると断熱層が形成されにくくなりますが、重水素プラズマでは、軽水素プラズマに比べ、1.5倍程度高い密度でも断熱層が形成されることを発見しました(図2)。これは、重水素プラズマの方が断熱層が形成されやすいことを意味しています。また、重水素プラズマと軽水素プラズマで密度が等しい場合は、重水素プラズマの方が断熱層の性能が高いことも明らかになりました。

このような断熱層の違いがなぜ現れるのか、その理由を調べるため、重イオンビームプローブと呼ばれる先進的プラズマ計測機器を用いて、プラズマ内部の流れを計測しました(図3)。この計測機器は、金イオンを時速800万キロメートルまで加速してプラズマ中に入射し、プラズマの内部情報を得るものです。プラズマ中を通過して出てきたビームのエネルギー変化を計測することで、プラズマ中の電位のデータを得ることができます。これまで断熱層が形成されるプラズマ中心付近の計測は、非常に困難でしたが、今回、実験条件と計測条件を調整することで、プラズマ中心付近の流れを高精度で計測することが可能になりました。その結果、重水素プラズマ中では、軽水素プラズマに比べてより強い流れが生じていることが分かりました。この強い流れが生じたことで、重水素プラズマにおいて、より高性能な断熱層が形成されたと考えられます。

|

|

|

|

|

研究成果の意義と今後の展開

LHD における重水素プラズマと軽水素プラズマの比較実験、並びに金イオンの高速ビームを用いた計測によって、プラズマ中に形成される断熱層の理解が大きく進みました。プラズマの強い流れと高性能な断熱層の形成は、核融合発電において非常に重要です。今後は、なぜ重水素プラズマで強い流れが形成されやすいのかを、理論・シミュレーション研究とも協力して解明していきます。

(小林達哉 高温プラズマ物理研究系 助教、

清水昭博 高温プラズマ物理研究系 助教)

- ※重水素:原子核は陽子と中性子から構成されているが、物質の化学的性質はほとんどが陽子の個数で決定される。陽子数が同じで中性子数が異なるものを同位体といい、陽子が1個の水素の同位体としては、軽水素(中性子数0)・重水素(中性子数1)・三重水素(中性子数2)の3種類がある。自然界における水素の存在比は、軽水素が99.985 %、重水素が0.015 %で、三重水素はほとんど存在しない。核融合発電は重水素と三重水素の核融合反応を利用して行う。

- 雑誌名:Scientific Reports

- 題名:Hydrogen isotope effect on self-organized electron internal transport barrier criticality and role of radial electric field in toroidal plasmas

- 著者名:小林達哉1,2、清水昭博1,2、西浦正樹1、井戸毅3、佐竹真介1,2、徳澤季彦1,2、辻村亨1、永岡賢一1、居田克巳1,2

- 1自然科学研究機構 核融合科学研究所、2総合研究大学院大学、3九州大学 応用力学研究所

- DOI:10.1038/s41598-022-09526-w