2025.11.13

核融合炉に重要なプラズマ内部の電位変化を高精度計測 - 高効率加速器×非接触計測で実現 -

研究成果(プレスリリース)概要

核融合発電の実現を目指し、自然科学研究機構 核融合科学研究所の大型ヘリカル装置(LHD)※1では磁場で高温のプラズマを閉じ込める研究を行っています。核融合科学研究所、東京大学、九州大学、Brookhaven National Laboratoryの共同研究グループは、高温プラズマ中の電位変化を世界で初めて高精度で計測することに成功しました。この成果により、プラズマ中の閉じ込め状態をその場で評価できる新しい手法が確立され、将来の核融合炉の運転制御や発電に向けた性能向上に寄与する重要な基盤が得られました。

プラズマ内部の電位は、エネルギーが外に逃げにくい状態(閉じ込め性能)を決める重要な指標です。本成果は最新の加速器技術とプラズマ計測法を組み合わせることで得られたものであり、核融合炉プラズマの理解の深化に貢献するものです。

この研究成果をまとめた論文がNuclear Fusionに10月13日に掲載されました。

研究背景

核融合は、太陽がエネルギーを生み出す仕組みと同じ原理を利用する、将来の持続可能なエネルギー源として期待されています。核融合発電を成立させるためには、密度が1020 m-3以上で、温度が一億度を超えるプラズマを磁場によって安定に閉じ込め、高いエネルギーの状態を維持する必要があります。このとき重要となるのが、プラズマ内部の電位です。電位は、プラズマ内部での粒子やエネルギーの流れを左右し、エネルギーが外に逃げにくい良好な閉じ込め状態を形成する鍵となります。そのため、プラズマ内部の電位を正確に把握することは、核融合炉の性能向上に不可欠です。

プラズマ内部の電位を非接触で直接測定する手法として、重イオンビームプローブ(HIBP)※2が用いられます。HIBP は、マイナスの電荷を持つ金イオン(Au-)を加速し、プラズマとの相互作用で電荷状態が変化する様子をとらえることで、内部電位を推定する高度な技術です。ただし、高精度な信号を得るためには、より強く安定したイオンビームが必要となります。

これまで負イオン源の性能向上によりビーム電流を増加させることはできていましたが、加速器へ効率よく導入することが難しく、思うように測定精度を高められないという課題が残されていました。

研究成果

空間電荷効果という“渋滞”を解消

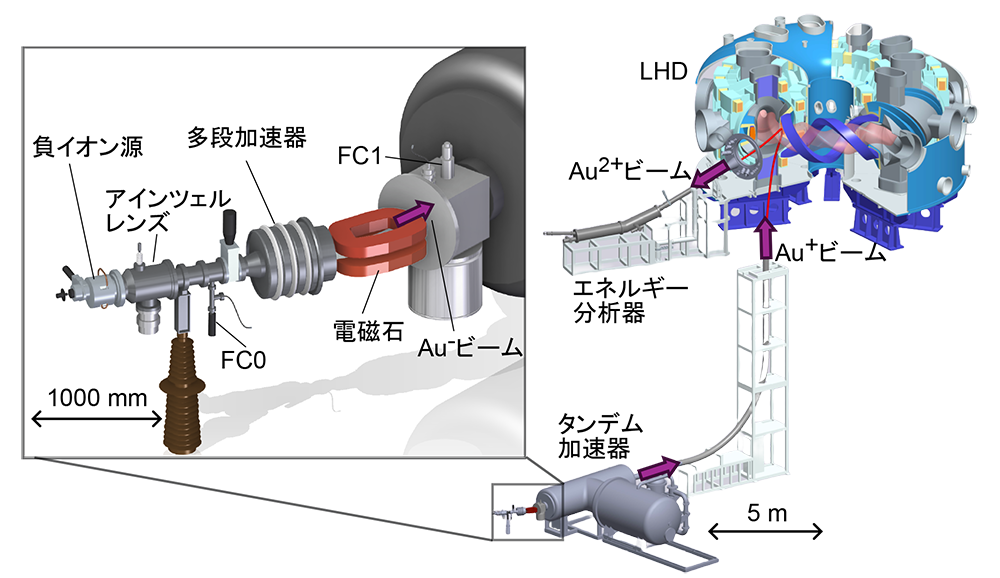

大型ヘリカル装置(LHD)では、プラズマ電位を計測するためにHIBP計測器が開発されてきました(図1)。HIBPはAu-ビームをタンデム加速器※3に入射し、Au+ビームに変換し、加速器出口で6メガ電子ボルト※4まで加速したAu+ビームをプラズマ中に入射します。プラズマとの衝突でAu+からAu2+になったビームのエネルギーを測定することで、Au2+となった位置の電位を求めることができます。電位信号を高精度で明瞭にするには、プラズマへの入射電流を高くする必要があります。これまでAu-ビームを生成する負イオン源の出力電流を上げることに成功していました。しかし、タンデム加速器への入射ビーム電流は単純に比例して増加させることが出来ませんでした。

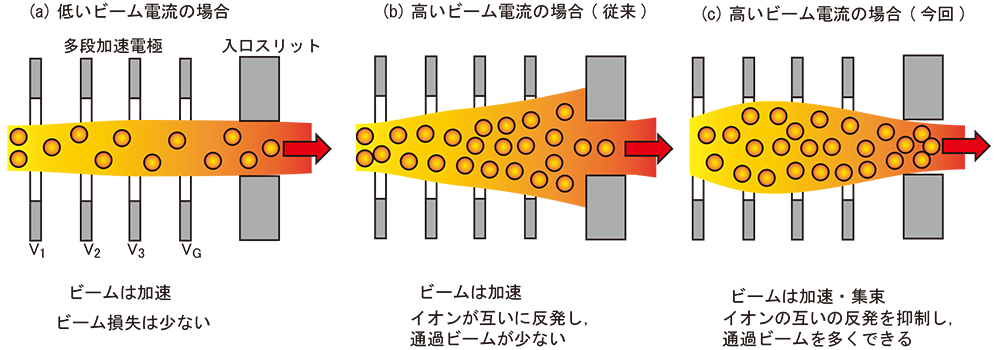

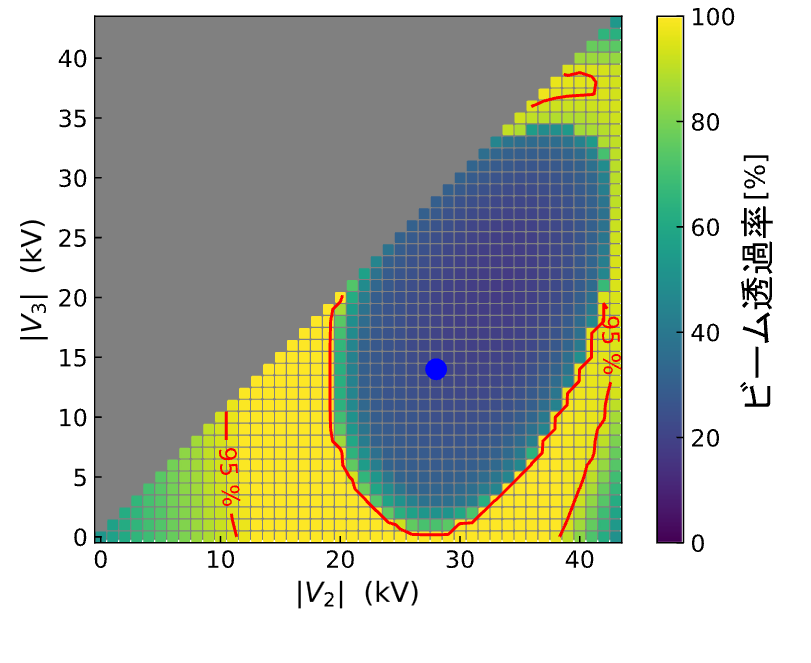

その原因を明らかにするために、イオンビーム軌道シミュレーションコード(IGUN)を使い、負イオン源からタンデム加速器入口までの低エネルギー側の重イオンビーム輸送効率を解析しました。その結果、金負イオンビーム電流が10マイクロアンペア以下では(図2(a))のように入口スリットを通過出来ますが、それ以上になると、空間電荷効果※5によりビームが広がってしまい、タンデム加速器に入射する前に損失していることが明らかになりました(図2(b))。金のような重たいイオンビームは、負イオン源からのビーム電流を増加させても空間電荷効果により電流量の制約が顕著に表れました。そこで、ビーム輸送効率を向上させるアイデアとして、負イオン源とタンデム加速器の入口間にある多段加速器をビームの加速だけでなく、電圧の最適配置により静電レンズとして作用させることを考えました(図2(c))。数値シミュレーションを用いてアイデアを検証した結果、多段電極の電圧配分の最適解を求めると図3のように透過率95 %以上の領域が存在し、既存の電圧組み合わせである青丸から、重イオンビーム輸送効率が大幅に改善できることが判明しました。この結果をもとに実際の実験を行い、Au-ビームの加速器への入射電流量が2~3倍に向上することを実証しました。

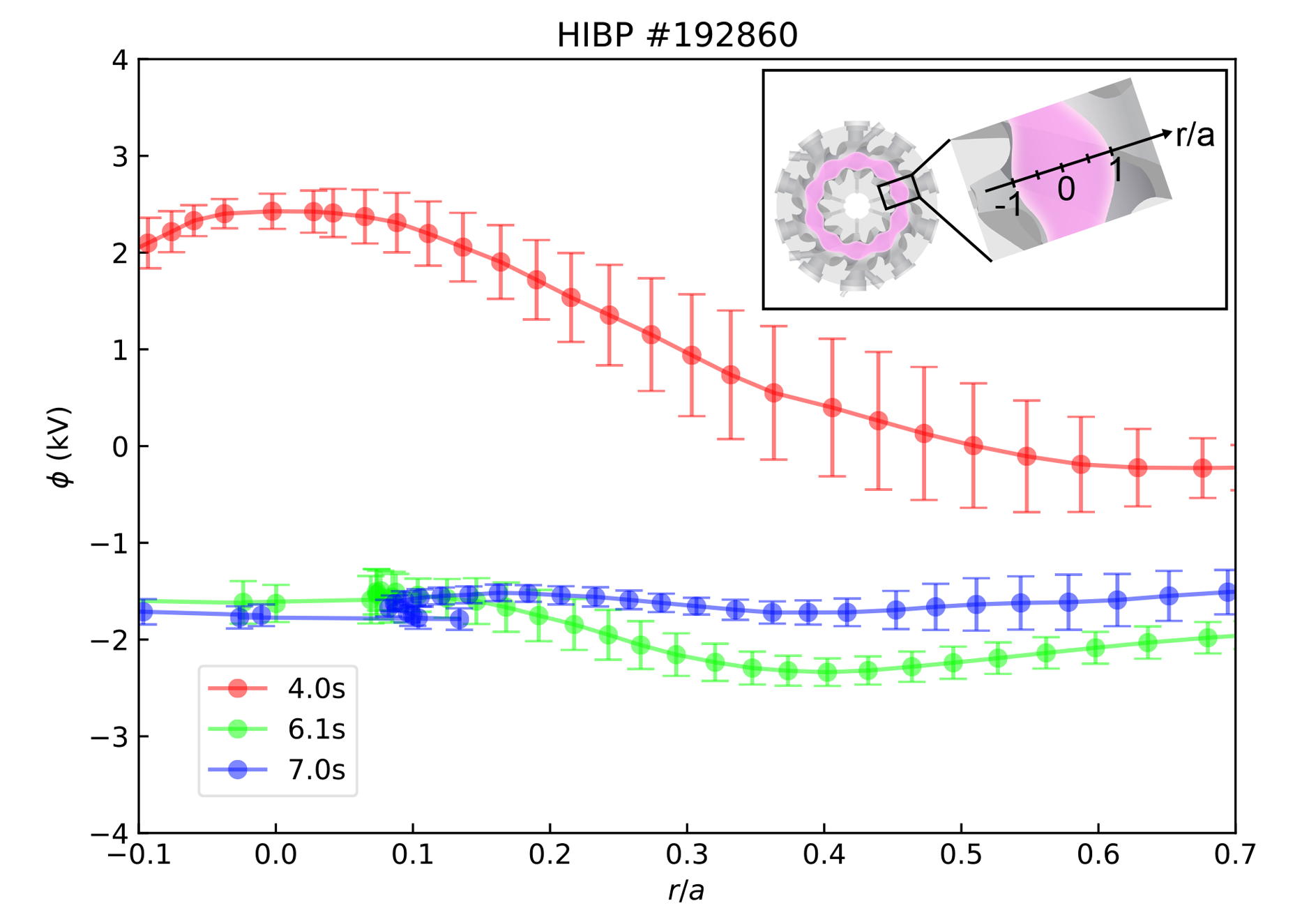

高温プラズマ中の電位分布の変化を“直接”観測

Au-ビーム電流が増加したことにより、プラズマに入射するAu+ビームも増加し、LHDのプラズマ電位の測定可能領域が線平均電子密度1.75×1019 m-3まで拡大するとともに、電位信号が明瞭化したことで、プラズマの閉じ込め状態の変化に伴う内部電位分布の遷移現象を捉えることが可能になりました(図4)。時刻t = 4.0 sで電子加熱、t = 6.1 sは電子加熱を止めて0.1 s後、t = 7.0 sは180 keVの中性粒子入射加熱で維持したプラズマになっています。電子加熱停止後に急激にプラズマ電位が全体的に低下し、その後平坦化するという、閉じ込め状態の変化と連動した内部電位のダイナミクスを捉えることに成功しました。これは、プラズマ性能を予測するための重要な基礎データであり、新しい閉じ込めモデルの確立に役立ちます。

研究成果の意義と今後の展開

この成果は、

- 核融合炉の性能指標となる内部電位の精密診断を実現

- 高電流ビームを安定生成できる新しい加速器運用法を提示

【用語解説】

※1 大型ヘリカル装置(LHD)

岐阜県土岐市の核融合科学研究所にある世界最大級のヘリカル型超伝導プラズマ実験装置。

※2 重イオンビームプローブ(HIBP)

金のイオンビームを用いて、プラズマ中の電位を計測する装置。Heavy Ion Beam Probe(HIBP)とも呼ぶ。

※3 タンデム加速器

負イオンを一度加速した後、電子を除去して正イオンとし、再び加速する2段構えの加速器。必要な高電圧の半分の電圧で、必要な高エネルギービームを得ることができる。

※4 メガ電子ボルト

電子1個を100万ボルトの電圧で加速したときのエネルギー。粒子の運動エネルギーを表す単位で、核融合や加速器研究で広く用いられる。

※5 空間電荷効果

高密度の荷電粒子同士が電気的に反発し、ビームが広がったり損失したりする現象。高電流ビーム加速の制限要因となる。

【論文情報】

雑誌名:Nuclear Fusion

題名:Enhanced beam transport via space charge mitigation in a multistage accelerator for fusion plasma diagnostics

著者名:M. Nishiura*, K. Nakamura, K. Ueda, A. Shimizu, H. Takubo, M. Kanda, T. Ido and M. Okamura

【研究サポート】

本研究は、科研費「基盤研究(B)(課題番号:23H01160、23K25857令和5~令和7年度)」、「国際共同強化(B)(課題番号:KA19KK0073、令和元年~令和5年度)」の支援により実施されました。

【ご参考】

本件のお問い合わせ先

- 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所

管理部 総務企画課 対外協力係