学術論文

-

H. Yamaguchi, “A quasi-isodynamic magnetic field generated by helical coils”, Nuclear Fusion 59 (2019) 104002.

https://doi.org/10.1088/1741-4326/ab3a64

会議発表

- M. Nakata, ”Extended proxy modeling for turbulence optimization”, 22nd International Stellarator-Heliotron Workshop, September 23–27, 2019, Madison, US.

- M. Nakata, ”Gyrokinetic turbulence simulations for non-axisymmetric stellartor plasmas” (Invited), Max-Planck Princeton Center(MPPC) Workshop 2019, February 18–21, 2019, Tokyo.

- M. Nakata, “Turbulent Transport and Zonal Flow Generation in Quasi-Axisymmetric Stellarator”, The 29th International Toki Conference on Plasma and Fusion Research, November 19-22, 2018, Toki.

- 仲田資季,『乱流最適化配位創成に向けた乱流輸送モデリング』,日本物理学会2020年秋季大会(オンライン開催),2020年9月8日

- 永岡賢一,『乱流最適化配位創成に向けた加熱計測検討方針と検証実験研究』,日本物理学会2020年秋季大会(オンライン開催),2020年9月8日

- 西本守,『乱流最適化配位創生に向けた乱流輸送の磁場幾何構造依存性の検証』,日本物理学会2020年秋季大会(オンライン開催),2020年9月8日

- 徳沢季彦,『乱流最適化配位創成に向けたミリ波帯乱流計測装置群の検討』,日本物理学会2020年秋季大会(オンライン開催),2020年9月8日

- 小林達哉,『乱流最適化配位創成に向けた能動分光計測器の導入検討』,日本物理学会2020年秋季大会(オンライン開催),2020年9月8日

- 井戸毅,『乱流最適化配位創成に向けたHIBP設置可能性の検討』,日本物理学会2020年秋季大会(オンライン開催),2020年9月8日

- 坂本隆一,『核融合科学研究所から提案する次期計画の展望と重点研究課題』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日.

- 仲田資季,『先進3次元磁場配位最適化に向けた乱流モデリング』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 永岡賢一,『配位最適化設計活動における加熱·計測設計の検討』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 松岡清吉,『最適化ヘリカル装置設計に関するフィージビリティスタディのための3次元磁場配位スキャンとプラズマ特性評価』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 鈴木康浩,『準対称ステラレータにおけるダイバータレッグ配位制御』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 河村学思,『準対称ステラレータにおけるダイバータ特性の数値的評価』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 山口裕之,『連続ヘリカルコイルに基づく準ヘリカル対称·準等磁場配位の検討、および最適化の試み』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 市口勝治,『ヘリオトロンプラズマに対する磁場コイル配位最適化検討』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 柳長門,『ヘリカルヘリオトロン磁場配位の工学的最適化』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 佐竹真介,『ヘリオトロン配位の最適化研究』,第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 後藤拓也,『ヘリカルコイル巻き線則の僅かな変調がもたらすヘリカル核融合炉設計の新展開』(招待講演),第36回プラズマ・核融合学会年会(中部大学),2019年11月30日

- 坂本隆一,高畑一也,仲田資季,橋爪秀利,稲垣滋, 『ヘリカルプラズマ研究の将来構想と展望(シンポジウム)』, 第35回プラズマ・核融合学会年会(大阪大学), 2018年12月6日.

- 鈴木康浩,『Quasi-symmetry and optimization in stellarator plasmas』,第35回プラズマ・核融合学会年会(大阪大学),2018年12月6日.

- M. Nakata, “Optimization study towards a new stellarator with turbulence suppression and flexible divertor”, EURO Fusion science meeting on stellarator optimization, Oct. 30, 2019, Remote Conference

- M. Nakata, “Micro-instabilities and turbulent transport in CFQS”, 2019 Post-CUP Workshop & JSPS-CAS Bilateral Joint Research Projects Workshop, July 24-26, 2019, Nagoya

- M. Nakata, “Extended proxy modeling for stellarator optimization with nonlinear turbulence interactions and zonal flows", Joint Institute for Fusion Theory Workshop 2019, June 19-21, 2019, Madison, USA.

- S. Matsuoka, “Development of the global full-f gyrokinetic simulation for stellarator/heliotron”, Workshop on Configuration Optimization of Stellarator/Heliotron, December 7-8, 2018, Kyoto.

- Y. Suzuki, “Build-in divertor configurations on optimized stellarators”, Workshop on Configuration Optimization of Stellarator/Heliotron, December 7-8, 2018, Kyoto.

- M. Nakata, “Next Generation Stellarator Creation Research Activity:toward the advanced helical plasma utilizing 3-D magnetic field diversity”, Workshop on Configuration Optimization of Stellarator/Heliotron, December 7-8, 2018, Kyoto.

プレスリリース

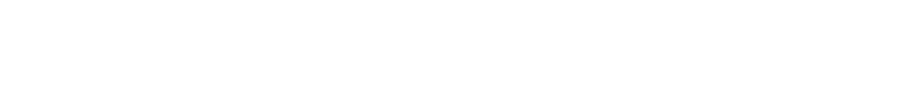

経済的核融合炉を実現するプラズマの高精度予測が可能に

定常核融合炉の実現には、磁場の強さが同じであれば、より高い圧力のプラズマを安定的に長時間閉じ込められる装置が、経済的で有望だとされています。大型ヘリカル装置(LHD)実験では高圧力プラズマの保持に成功していますが、将来の核融合炉の設計を行うために不可欠である計算機シミュレーションは、この現象を再現できていませんでした。数値実験炉研究プロジェクトの佐藤雅彦助教、藤堂泰教授らの研究グループは、従来の計算で考慮されていなかった、多数のイオンの運動の違いを取り入れるという精密な計算を「プラズマシミュレータ」(スーパーコンピュータ)を駆使して実行し、LHDの高圧力プラズマの保持を再現することに初めて成功しました。これにより、高圧力プラズマの高精度予測が可能になり、核融合炉の経済性向上を目指す設計研究が大きく前進すると期待されます。

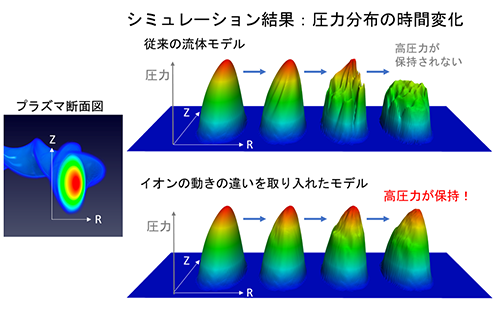

混ざり合うプラズマを世界で初めて観測

核融合発電は水素同位体である重水素と三重水素を燃料とし、高温のプラズマ中で生じる核融合反応を利用します。それを実現するためには、水素同位体が混ざり合うようにプラズマを制御することが必要です。核融合科学研究所(岐阜県土岐市)の居田克巳教授、仲田資季准教授、吉沼幹朗助教らの研究グループは、同研究所の大型ヘリカル装置(LHD)の重水素と軽水素の混合プラズマ実験において、プラズマ中の重水素と軽水素の混合状態を世界で初めて計測し、それらが「混ざり合っていない状態」から「混ざり合っている状態」へと変化することを発見しました。さらに、混ざり合っている状態の維持に、プラズマ中に発生する乱流が重要な働きをすることを示しました。今後、本研究成果が基盤となって、核融合発電実現に向けて、水素同位体混合プラズマの研究が大きく加速すると期待されます。

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.025002

プラズマ乱流が伝播する現象を世界で初めて実証

居田克巳教授・小林達哉助教らの研究グループは、核融合科学研究所の大型ヘリカル装置(LHD)で考案した「瞬時加熱伝播法」を米国のトカマク型装置(ダブレットⅢ-D)に応用し、米国の研究者らと共同で、乱流が伝播するという現象を世界で初めて観測しました。今回の日米共同研究の成果は、核融合の実現に不可欠な、乱流の克服に大いに貢献するものと期待されます。

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.245001